国のトップリーダーが男女どちらであっても、ジェンダーバランス(ジェンダー平等)のとれた内閣を発足する動きが世界各国で起こっています。議員の男女比率も同様です。その背景にはジェンダー平等な組織や社会を目指すことが世界共通の課題となったからです。

アイスランドの女性首相 カトリン・ヤコブスドッティルは、ジェンダー平等の重要性について、NHKのクローズアップ現代(2022年1月)のインタビューにこう答えています。

「アイスランドは、労働市場における女性の参加率が世界的に高い国です。経済にとって非常に有益だということは証明済みで、女性が提供できる「リソース」を使わないことは社会にとって損益そのものです。女性が労働市場に参加しなければ、「彼女たちが提供できる多くのもの」その全てを市場は失ってしまいます。つまり、男女が平等に働く環境は、社会が持っている資源を十分に活用できる。と言い換えることができます。」

「アイスランド議会の男女比率は比較的高いものです。議員の男女比率が平等であれば、より良い政治的決定を下せるうえ経済成長にも繋がるのです。」

※2022年の女性議員の割合は40% (国際連合:UN「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN:Sustainable Development Solutions Network)」)

「私は、ジェンダー平等は正しいことであり公正な事だと思います。ですから、より良い社会、より良い経済は、正しいことを行った結果の副産物なのです。」

カトリン・ヤコブスドッティル首相と夫のグンナル氏、3人の子ども

ジェンダー平等がなぜ必要かについて主に以下の3つの視点から議論されてきました。

私は、第3の視点が最も重要であると考えています。ジェンダー平等が労働や経済を向上させたとしても、人が幸福でなければ意味がないと思うからです。ジェンダーギャップ(男女格差)が小さい国は、あらゆる面で平等意識が高く、性別、民族、宗教、性的志向、年齢、障害の有無にかかわらず暮らしやすい社会を実現しています。「豊かで幸福な社会」への最初のステップが「ジェンダー平等」なのです。

ヤコブスドッティル首相もインタビューの最後に、こう言っています。

「最終的に求めているのは “Wellbeing economy”(幸福経済)」

「経済的な成功だけでは社会の成功は測れない。環境や教育、福祉など社会全体についても考慮しなくてはなりません。人が不幸であっても社会は成功したと言えるでしょうか。答えは“ノー”です。私たちは、社会、環境、経済すべての分野での幸福指標も開発してきました。その社会的な要因の一部には、男女間の平等だけでなく人口全体の平等もありますし、労働時間を短縮してプライベートと仕事のバランスをとることもあります。社会の成功を測る上では、こうした包括的なビジョンが重要なのです。」

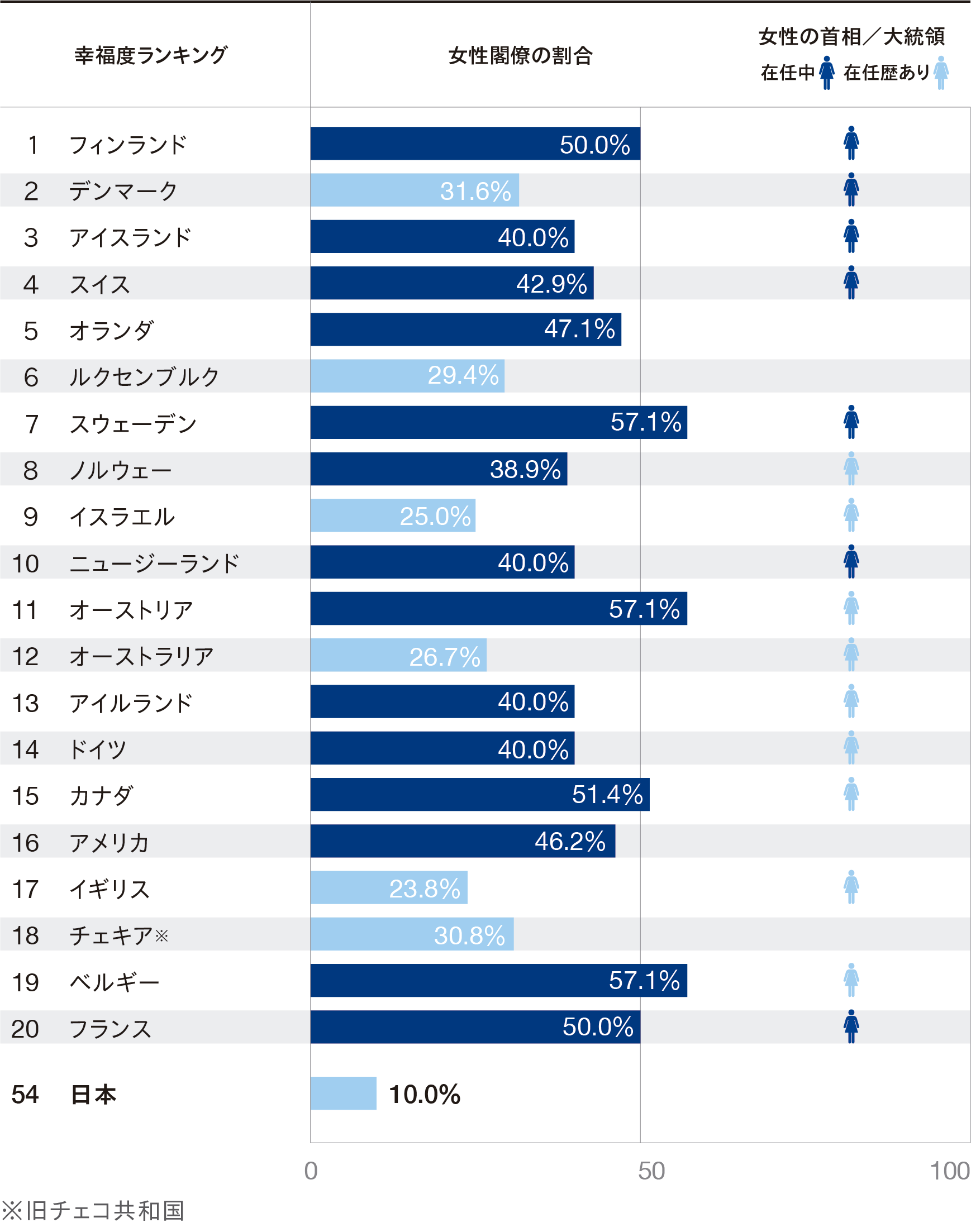

下図は、国連による2022年度の世界幸福度ランキングを基に作成したものです。上位20ヵ国の内閣における女性閣僚の割合と女性指導者(首相/大統領)の有無を示しました(2022年10月現在)。幸福度ランキングは、各国の「市民の主観的な幸福度」にいくつかの指標、①1人当たり国内総生産(GDP)/②社会的支援(Social Support)/③健康寿命(healthy life expectancy)/④人生の自由度(freedom to make life choices)/⑤寛容さ(Generosity)/⑥国への信頼度(Perceptions of corruption)を加味し計算されています。

幸福度が高い上位20位のうち、17ヵ国が女性指導者(過去在任も含む)を擁しており、13ヵ国が女性の閣僚割合が40%以上となっています。カトリン・ヤコブスドッティル氏が在任するアイスランドの幸福度は第3位で女性閣僚は40%と世界最高レベルです。対して、日本の幸福度は54位と2020年の62位から順位を上げてはいますが先進諸国の中では最低レベルです。140年間で100代となる日本の内閣に女性総理大臣はいまだに誕生しておらず、女性閣僚10%からも日本のジェンダー平等の実現は遠く世界から取り残されています。

引用:国際連合(UN)「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN:Sustainable Development Solutions Network)」

日本の現状について、「別にジェンダーギャップが大きくても幸福なのでは?」 という意見があるかもしれません。女性自身も、「リーダーにならないほうが楽でいい。」など仕事で活躍することよりプライベートを充実させたい、家事・育児のほうが大切、と大きなリスクを負うくらいなら現状維持の中に幸せを見つけようとする考えも一定数で根強いものがあります。

ジョン・T. ジョストの「システム正当化理論:A Theory of System Justification. (Jost & Banaji, 1994)」によると、人は不利益・不公平を被っていてもそれを生み出す社会システムを肯定・維持(正当化)してしまう傾向があります。例えば年功序列や社会的役割(男性らしさや女性らしさの価値観)も、それらが現存すること自体が正当化の根拠となります。人は不安定な状態に置かれることを嫌うため、不公正な現状を正当化・維持して安定をはかるのです。

現在、日本で深刻な問題となっているシングルマザーの貧困も、背景にはジェンダー格差が潜んでおり、社会全体で解決すべき問題にもかかわらず、社会システムの問題としてではなく個人の問題であるかのように見られがちです。当事者自身も、自己選択の結果として貧困に陥ったのだと考えてしまう人もいます。今こそ問題を先送りにせず、日本がこのままでよいのかを真剣に考えるべき時期ではないでしょうか。

改めて、なぜジェンダー平等な組織や社会を目指すことは世界共通となったのでしょうか。世界に目を向けると、ジェンダーにもとづく偏見や不平等などの問題を既に解決している実例があります。

次回のコラムでは、幸福度の高い国々がどのように男女平等を推進してきたのかを紹介したいと思います。